22.02.2020 – 10.44 – Rispetto all’intervista, affrontata la scorsa settimana, di Franco Cardini, cementata maggiormente su uno sguardo distaccato, e disilluso, alla contemporaneità, la conversazione avuta con lo studioso Angelo Floramo è stata un vero e proprio addentrarsi nei giorni d’oggi, tra Scuola, Internet e Fake News.

Una visione critica ma al contempo immersiva in quel ventunesimo secolo nebuloso,

disarticolato, ma al contempo affascinante.

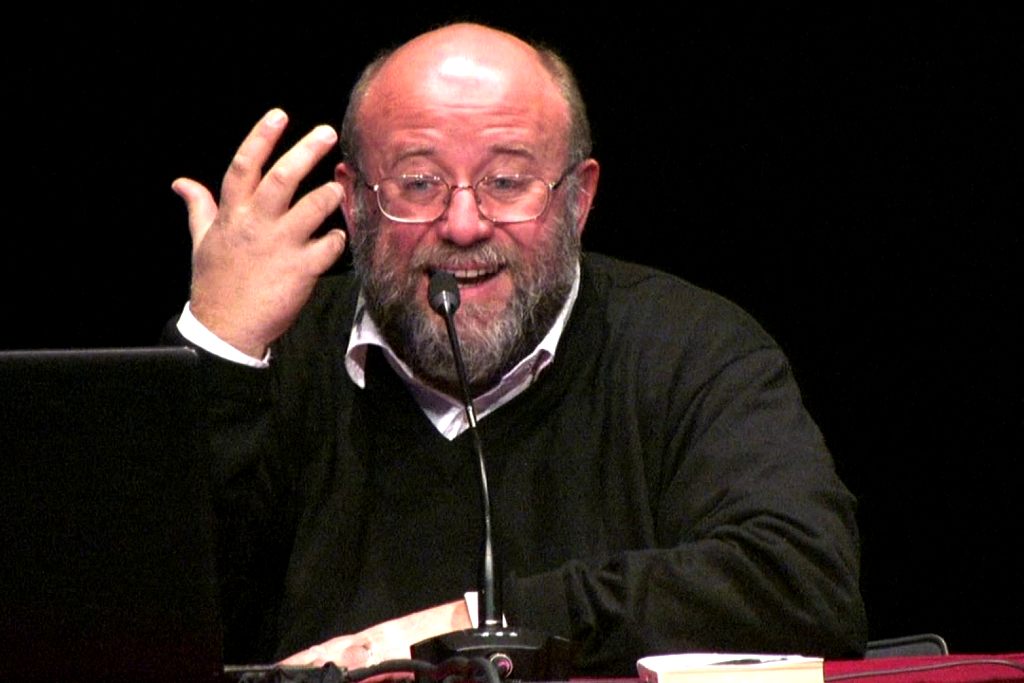

Angelo Floramo è nato a Udine nel 1966 è Dottore in Storia con una tesi in filologia

latina medievale e insegna materie letterarie al Magrini Marchetti di Gemona.

Oltre alla sua professione tra le mura scolastiche, dal 2012 collabora con la Biblioteca

Guarneriana di San Daniele del Friuli quale consulente scientifico per la sezione antica,

manoscritti e rari.

La sua carriera è costellata di numerosi saggi e articoli specialistici con focus sul

Medioevo e, come autore, ha esordito nella narrativa con Balkan Cirkus (Bottega

Errante Edizioni, 2013), proseguendo con Guarneriana segreta (Bottega Errante

Edizioni, 2015), l’Osteria dei passi perduti (Bottega Errante Edizioni, 2017) e la Veglia di Ljuba (Bottega Errante Edizioni, 2018).

Secondo Lei, perché il Medioevo viene collegato a un periodo buio?

Intanto c’è una grossa responsabilità della scuola.

Lo dico da insegnante, si ripetono purtroppo i cliché già acquisiti.

Si tratta, insomma, della radice più antica dei ‘maledetti umanisti’ e noi che siamo

medievisti dobbiamo ascrivere a loro nel segno della definizione di Età di Mezzo, quindi di un periodo di transizione, o peggio ancora Età del Gotico: un tempo che viene quindi incarnato erroneamente da barbari irsuti che hanno distrutto la grande civiltà del mondo classico.

In questa maniera la scuola ha quindi ereditato questa definizione e, in parte, non ha mai svecchiato la mentalità degli insegnanti che a loro volta si erano formati con questo tipo di deformazione, che continua a insistere sull’aspetto barbarico e della decadenza.

Si ha inoltre un’immagine estremamente eurocentrica del Medioevo, quando basterebbe semplicemente scivolare in ambito bizantino, arabo o cinese per rendersi conto che erano in realtà tempi di grandissima raffinatezza.

Perché spesso non c’è alcuna volontà nel voler approfondire l’argomento, dando per

assodato credenze spesso superficiali, o addirittura erronee, del periodo?

C’è un po’ di pigrizia complessiva nell’acquisizione delle innovazioni, e della

conoscenza in generale, un po’ anche perché questo senso limaccioso è divenuto fertile

radice di quella serie di miti e false immagini del Medioevo che hanno anche alimentato

tantissima letteratura, cinematografia e, addirittura, giochi di ruolo che adesso tornano

in voga: ne è un esempio Dungeons & Dragons. Invenzioni che hanno a che fare con un

Medioevo che sfocia nel Fantasy e che si nutrono di quella penombra culturale fatta di

magia, alchimia, sotterranei e segrete.

Da un lato quindi la pigrizia nell’acquisire nuove informazioni, dall’altro la comodità di

mantenere questo senso oscuro che negli ultimi anni ha alimentato saghe, serie tv e

filoni letterari.

Un falso Medioevo che diventa rigoglioso proprio perché esce fuori dai contesti della

scienza e va ad alimentare gli appetiti dell’immaginazione.

Perché esistono così tanti pregiudizi sul Medioevo e perché sono così diffusi?

In parte forse perché le epoche che hanno succeduto il Medioevo, come Illuminismo e

Umanesimo, l’hanno sempre additato come un ‘periodo in cui regnavano tutte le

deformità che gli illuministi identificavano nel tessuto sociale, come l’utilizzo

strumentale della religione come elemento di controllo, il senso di paura e

l’oscurantismo. Tutti questi elementi hanno poi portato alla deformazione del

Medioevo, attribuendogli anche anime che questo periodo storico non aveva.

Viene ad esempio predicato con troppa leggerezza il Medioevo quale epoca in cui si

bruciavano le streghe, quando in realtà è vero che il Tribunale della Santa Inquisizione

ha una data di nascita medievale, ovvero il Concilio Laterano IV del 1215, ma le streghe

sono salite sui roghi in periodo moderno.

Tutto questo ha creato un’intersezione tale per cui il povero Medioevo continua a

portarsi dietro questa cattiva fama.

Quali pensa siano le pecche dell’istruzione contemporanea sulla spiegazione del

Medioevo, e di altri concetti spesso travisati, in classe?

In primis un eccessivo eurocentrismo, ma non solo: vengono omesse di solito intere

frange geografiche del periodo, come ad esempio il Norreno, quindi tutta l’area

scandinava.

Il fatto che, durante il periodo di Carlo Magno, ci fosse un grandissimo reame che

collegava tutti i popoli della Scandinavia è quasi terra incognita.

Per citare un’altra classica omissione è il Medioevo slavo che ancora una volta resta

ignoto, ma anche regni sorti a pochi passi da noi, come il Regno di Carantania, ovvero i

proto sloveni, oppure i vari Regni Croati che si sono avvicendati, oppure la straordinaria

storia della Bosnia e della Bulgaria medievali o tutto il regno di Moscovia; la lista

sarebbe davvero lunga.

Sono delle aree che generalmente scompaiono e quello che rimane è o il Medioevo

scozzese, tra castelli e fantasmi, oppure ovviamente il Medioevo toscano.

Un altro elemento di appiattimento culturale è la mancata consapevolezza che

quest’epoca sia durata per quantomeno mille anni.

Quindi si ha una mutilazione sia cronologica sia geografica, promuovendo così

un’immagine estremamente piccola, risicata, e quindi fasulla del Medioevo.

Lo spazio e il tempo nella ricerca storica non possono essere disgiunti e liofilizzati in

questo modo, poiché danno un’immagine del medioevo deteriore.

Come vede il rapporto tra falsa informazione e rete?

La rete è una straordinaria opportunità.

Ricordo quando Umberto Eco spiegava a noi neolaureati quanto il mondo della

comunicazione mondiale, attraverso le grandi banche dati, avrebbe potuto essere uno

strumento di conoscenza importante.

E già all’epoca, nell’87’-88’, insegnava che nell’ambito della filologia sarebbe stato

possibile utilizzare la rete per creare edizioni critiche che, partendo dai manoscritti

medievali, potessero mettere insieme studiosi di tutto il mondo che lavoravano tutti

insieme su quel manoscritto.

Un’opportunità che purtroppo si è persa, o perlomeno non si è utilizzata nella sua piena

valenza, ma non solo: è stata addirittura strumento di falsificazione.

Perché appunto la Fake News riguardo alla storia diventa estremamente più potente nel

momento in cui la rete se ne appropria.

Ad oggi i giochi di ruolo, per fare un esempio, richiedono e annoverano al loro interno

nani, elfi, orchi, contribuendo a una totale mistificazione del periodo che il Medioevo è

stato, proprio perché non si possiedono generalmente basi solide di conoscenza del

periodo.

Voglio chiarire però che non sono contrario al gioco, però c’è il rischio che esso possa

soppiantare poi la conoscenza reale dei contesti. Sarebbe un grande peccato.

Qual è l’importanza del conoscere la storia oggi?

Io cerco sempre di spiegare ai miei studenti che la malattia peggiore per un individuo è

l’Alzheimer: averla significa entrare in una crisi di anomia e perdita dell’identità

personale.

Si cancellano i ricordi, destinando l’individuo ad appiattirsi su un tristissimo momento

attuale, che non ha una radice identitaria, quindi senza passato e senza un possibile

futuro.

Quindi se questo è triste e pericoloso per l’individuo, quando la società viene colpita da

un Alzheimer generalizzato, quindi da una negazione della storia, non è solo triste ma

pericolosissimo.

Sembra quasi la profezia orwelliana di una storia che viene poi ricostruita a uso e

immagine del presente e questo è molto rischioso perché può diventare uno strumento

per inventare il passato in modo tale da creare poi un futuro a propria immagine e

somiglianza.

Qual è l’importanza di conoscere il periodo storico chiamato Medioevo oggi?

Il Medioevo è imprescindibile, perché penso sia stata una delle epoche più porose

dell’umanità: ovvero questo millennio, che ha traghettato di fatto il mondo tardo antico,

proiettandolo verso l’età moderna, ha davvero imparato a costruirsi su cerniere, non su

componenti monolitiche e di certezza assoluta, credendo nelle intersezioni e nelle

contaminazioni: basti pensare a tutto l’immaginario medievale letterario, pregno di

tradizioni culturali diversissime.

La cosiddetta Età di Mezzo è l’incubatrice dell’Europa come noi oggi la conosciamo.

Un territorio europeo molto più saggio del nostro, che faceva sì che Alberto Magno

girasse vestito come un sapiente arabo, riconoscendo a quel popolo il primato medico,

astronomico e matematico. Un periodo in cui i maestri ebrei lavoravano dentro le

moschee delle scuole mediche islamiche e cooperavano per la salute dei pellegrini negli

ospedali europei.

Un mondo antesignano di tante libertà e utopie che noi tra l’altro abbiamo dismesso e,

purtroppo, dimenticato.

Per la prima volta si parlò di una condivisione dell’uso della terra, della creazione di

statuti per la tutela delle comunità anche più piccole e della bellezza dell’arte quale

veicolo di conoscenza.

Sono molti gli elementi che rendono la conoscenza del Medioevo ancora oggi

essenziale.

Secondo lei perché ai giorni nostri è così facile che una teoria falsa venga amplificata

e reputata quale veritiera da una grande mole di persone e in così poco tempo?

Zygmunt Bauman parla della nostra comunità in termini di società liquida, quindi nel

momento in cui l’ideale comune diventa un ‘pensiero debole’, come diceva Vattimo, è

chiaro che tutto questo implica una debolezza nella capacità di creare dei sistemi e delle

fondamenta forti.

Siamo immersi in una società del tutto subito, che ha generato una debolezza della

consapevolezza: è come se sorgessero tantissimi profeti della comunicazione che,

offrendo la conoscenza a costo basso, quindi a fatica minima, millantano di poter

acquisire facilmente una verità: questo fa quindi nascere immagini devianti.

Forse dobbiamo recuperare il senso della fatica dell’apprendere, che non significa

considerare la conoscenza come qualcosa di noioso e terribile, ma è l’appetito di

apprendere che deve essere sollecitato, facendo comprendere che lo studio comporta

fatica e approfondimento.

Viviamo nella società del consumo, quindi così come consumiamo prodotti, tempo e

risorse, consumiamo anche la conoscenza: necessitiamo oggi di una fruizione veloce e

immediata, quando invece la conoscenza deve essere critica, dialettica e metabolizzata.

Nelle società del passato, con forme di comunicazioni simili, o uguali, a quelle

odierne si sarebbero innescate le stesse dinamiche?

No, sicuramente quel tipo di civiltà sarebbe stata stravolta. Ogni epoca ha la capacità di

comunicare a modo suo, utilizzando i suoi ‘media’, ovvero i contenuti nei quali crede.

La Bibbia era un po’ l’internet dell’epoca: si basava sul sincretismo assoluto.

L’affresco poteva quindi rappresentare la rete, poiché doveva essere ad esempio in grado di esemplificare lo spazio e il tempo della storia del mondo sulle quattro pareti della cattedrale; l’orientamento della chiesa invece doveva permettere alla luce di girare indicando quale fosse l’esatto momento del giorno e tutto doveva diventare cosmico.

E, come oggigiorno, c’era bisogno di un tempo che fosse in grado di dare la giusta rappresentazione dell’uomo e delle sue idee, che era ovviamente consono al periodo.

Sarebbe un romanzo distopico immaginare che il Medioevo potesse avere una tale comunicazione immediata.

Il lavoro che internet opera rappresenta proprio la fine del secolo breve e l’inizio di

qualcosa di diverso.

Se addirittura Bismarck è stato capace di ingannare Napoleone III con una falsa notizia,

un telegramma mal interpretato, fa sorridere immaginare ai tempi di internet cosa sarebbe potuto succedere.

La comunicazione nasce all’interno di una comunità, quindi è il modo in cui essa pensa

se stessa.

[La rubrica “La leggenda nera del Medioevo” è frutto dell’adattamento della tesi di laurea “La leggenda nera del Medioevo. Un viaggio tra retrograde falsificazioni e verità sorprendenti” di Chiara D’Incà e, in veste di relatore, la prof. Miriam Davide, nell’ambito del corso triennale in ‘Discipline Storiche e Filosofiche’ dell’Università degli Studi di Trieste]