10.06.2021-20.28 – Raffaello lo volle al suo fianco nella Loggia di Psiche alla Farnesina e nell’impresa delle Logge vaticane, Michelangelo lo teneva in alto conto, Clemente VII si affidò a lui per delicati interventi di restauro e decorazione sia a Roma che a Firenze. Giovanni Ricamatore, o meglio, Giovanni da Udine “Furlano”, come si firmò all’interno della Domus Aurea, riuniva in sé l’arte della pittura, del disegno, dell’architettura, dello stucco e del restauro. Il tutto a livelli di grande eccellenza.

A Roma, dove era stato uno dei più fidati collaboratori di Raffaello, rimase anche dopo la scomparsa dell’Urbinate. Conquistandosi, per la sua abilità, dapprima il titolo di Cavaliere di San Pietro e quindi una congrua pensione da pagarsi sull’ufficio del Piombo. Intorno alla metà degli anni trenta del ‘500, Giovanni decise di abbandonare la città che gli aveva garantito fama e onori e rientrare nella sua Udine con il proposito di “non toccar più pennelli”.

A Roma, dove era stato uno dei più fidati collaboratori di Raffaello, rimase anche dopo la scomparsa dell’Urbinate. Conquistandosi, per la sua abilità, dapprima il titolo di Cavaliere di San Pietro e quindi una congrua pensione da pagarsi sull’ufficio del Piombo. Intorno alla metà degli anni trenta del ‘500, Giovanni decise di abbandonare la città che gli aveva garantito fama e onori e rientrare nella sua Udine con il proposito di “non toccar più pennelli”.

Preceduto dalla fama conquistata a Roma, una volta tornato in Friuli si trovò pressato dalle committenze e non seppe mantenere fede al suo “autopensionamento”. Tra le realizzazioni di maggiore importanza vanno annoverate la decorazione di due camerini in Palazzo Grimani a Venezia e l’esecuzione di un lungo fregio a stucco e ad affresco nel castello di Spilimbergo. Inoltre sarà proprio salendo la monumentale scalinata a doppia rampa progetta da Giovanni, stavolta in veste d’architetto, che il pubblico potrà accedere alla magnifica Sala del Parlamento che dal 12 giugno al 12 settembre 2021 accoglie la prima retrospettiva che mai sia stata a lui dedicata.

“Giovanni da Udine tra Raffaello e Michelangelo (1487 – 1561)”, promossa dal Comune di Udine – Servizio Integrato Musei e Biblioteche, è a cura di Liliana Cargnelutti e Caterina Furlan, affiancate da un autorevole Comitato scientifico.

Per la prima volta in questa mostra viene riunito un cospicuo numero di raffinati disegni che, provenienti da diversi musei europei e da una collezione privata americana, confermano la sua proverbiale abilità nella rappresentazione del mondo animalistico-vegetale e soprattutto di uccelli. Ciascuno degli ambiti della poliedrica attività di Giovanni da Udine è indagato in mostra attraverso stucchi, incisioni, documenti, lettere, libri e altri materiali. Inoltre le spettacolari sezioni dedicate alle stampe e ai disegni di architettura consentono di visualizzare i principali luoghi e ambienti in cui l’artista ha operato: dalla Farnesina alle Logge vaticane, da Villa Madama alla Sacrestia nuova di San Lorenzo a Firenze. Il contesto storico e culturale del tempo viene ricostruito in mostra attraverso libri, documenti e filmati.

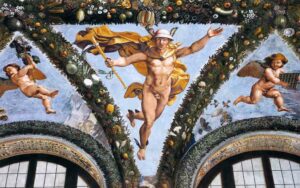

Una sezione speciale ripropone al Castello di Udine la mostra documentaria dal titolo “Loggia di Amore Psiche. Raffaello e Giovanni da Udine. I colori della prosperità. Frutti del vecchio e nuovo mondo”, a cura di Antonio Sgamellotti e Giulia Caneva, realizzata nell’aprile 2017 alla Farnesina, dedicata ai festoni realizzati nella loggia di Psiche da Giovanni da Udine.

Sezioni della mostra

Salone del Parlamento

- Le stampe

La fortuna di Giovanni da Udine attraverso l’incisione è legata a quella di Raffaello, come dimostrano le stampe tratte dalle sue invenzioni, in particolare quelle delle Logge vaticane.

Se l’attenzione degli incisori si è concentrata dapprima sulle storie bibliche, in seguito il loro interesse si è esteso agli stucchi, al basamento e agli ornati.

L‘impresa più famosa resta quella dell’incisore Giovanni Ottaviani (1735-1808 c.) al tempo di Clemente XIII (morto nel 1769). Coadiuvato dall’architetto Pietro Camporesi e dal pittore Gaetano Savorelli, nel 1772 egli pubblicò i quattordici pilastri interni delle logge, lo spaccato longitudinale delle stesse e le due porte di accesso. La serie era preceduta da un frontespizio con la veduta in prospettiva del loggiato, disegnata da Camporesi e incisa da Giovanni Volpato (1732/1735-1803).

Nel 1776 fu pubblicata la Seconda parte delle logge, comprendente una sola scena biblica per campata, accompagnata dalla lunetta sottostante con i festoni vegetali. Gli episodi della Bibbia e le lunette furono tradotti a stampa rispettivamente da Volpato e da Ottaviani.

Sono qui inoltre esposte anche due incisioni cinquecentesche: la prima, spettante a Marcantonio Raimondi (1470/1480-1527/1534), documenta una prima versione della celebre pala di Raffaello con l’Estasi di santa Cecilia (Bologna, Pinacoteca Nazionale) successivamente modificata nella parte riguardante gli strumenti musicali, che secondo Vasari sarebbero stati dipinti da Giovanni da Udine; la seconda, di mano di Agostino De Musi (1490 c.-1540 c.), detto Agostino Veneziano, raffigura un pannello ornamentale nel quale i motivi decorativi ispirati alle Logge sono distribuiti secondo un principio di simmetria tipico delle candelabre.

- II. I dipinti

Sebbene Giovanni da Udine fosse solito definirsi pittore, non esiste a tutt’oggi nessun dipinto da cavalletto che possa essergli riferito con sicurezza. Tra quelli più spesso accostati al suo nome vi è la paletta dell’Accademia Carrara di Bergamo, esposta in questa sala, raffigurante la Madonna con il Bambino in trono adorata dai santi Benedetto, Giustina e da alcuni monaci benedettini. Per quanto accompagnata da un’iscrizione che indica il suo autore in un artista udinese rispondente al nome di Giovani Nanni, la data 1517 e soprattutto lo stile, riconducibile all’ambito veneto-padovano, la rendono incompatibile con le esperienze maturate dal Ricamatore a Roma in quello stesso periodo.

Anche il presunto intervento dell’artista nel dipinto della Galleria Borghese, attribuito in tempi relativamente recenti a Perino del Vaga (1501-1547) con il quale Giovanni collaborò in diverse imprese vaticane, non sembra trovare riscontro nella minuziosità con cui sono resi il canestro di frutti e il volatile (un gruccione) disposti sul davanzale prospettico in primo piano.

Per quanto riguarda la pala realizzata a partire dal 1553 da Giovanni Battista Grassi (1525 c.-1578) per la pieve di San Lorenzo in Monte a Buja, la presenza in mostra del suo scomparto centrale si giustifica non solo perché l’opera fu stimata proprio da Giovanni da Udine nel 1559, ma anche e soprattutto perché tra gli astanti compare un personaggio che mostra inequivocabilmente le sembianze dell’artista, coincidenti con il “ritratto” pubblicato qualche anno più tardi da Vasari.

Alle varie rappresentazioni di Giovanni da Udine e alla sua fortuna critica è dedicata la selezione di volumi posti accanto ai documenti nelle bacheche.

III. I documenti

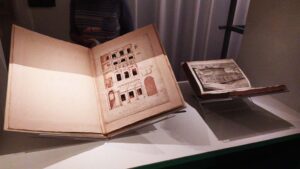

Giovanni da Udine registra a partire dal 1524, a Roma, spese e compensi per i suoi lavori insieme con note familiari e di gestione del patrimonio in un primo Libro dei conti (1524-1542) che continua in un secondo Libro (1542-1560). Un libretto di quietanze (Libretto di riceveri a credito Raccamador, 1557-1560) riporta i versamenti effettuati dall’artista per sussidi o livelli verso enti pubblici ed ecclesiastici.

I Libri dei conti, scoperti da Fabio di Maniago, salvati e riproposti dopo la prima guerra mondiale, costituiscono una fonte primaria per la ricostruzione della biografia di Giovanni da Udine e per la storia della sua famiglia. Un momento importante nella vita di Giovanni è, dopo la scelta di ritornare a Udine, la volontà di costruirsi una sua famiglia. Nel 1535 sposa Costanza de Beccariis, appartenente a una famiglia di origine cadorina, legata alla piccola e media borghesia udinese, che porta in dote 100 ducati.

Anni prima Giovanni aveva redatto nel 1528 un testamento a favore della sorella Caterina e delle sue figlie. Nel 1555 ne stende un secondo. In esso nomina usufruttuaria dei suoi beni la moglie Costanza, eredi universali i figli maschi tranne Raffaello per le sue «pazzie» e garantisce la dote alle figlie. Nel 1560 viene da lui steso un terzo testamento, di cui è andato smarrito l’originale, che sostanzialmente riconferma nelle linee guida le volontà espresse nel secondo.

Anni prima Giovanni aveva redatto nel 1528 un testamento a favore della sorella Caterina e delle sue figlie. Nel 1555 ne stende un secondo. In esso nomina usufruttuaria dei suoi beni la moglie Costanza, eredi universali i figli maschi tranne Raffaello per le sue «pazzie» e garantisce la dote alle figlie. Nel 1560 viene da lui steso un terzo testamento, di cui è andato smarrito l’originale, che sostanzialmente riconferma nelle linee guida le volontà espresse nel secondo.

Nel 1552 viene nominato dal Consiglio udinese all’unanimità “proto e architetto” di tutte le opere pubbliche della città, iniziate o da farsi, con particolare attenzione al problema dell’afflusso dell’acqua nelle fontane pubbliche di piazza Mercatonuovo e piazza Contarena.

Sala XIII

- I disegni

Vasari (Le vite, Firenze 1568) ricorda che, una volta giunto a Roma, Giovanni da Udine, oltre a saper contraffare benissimo «tutte le cose naturali», si dilettò «sommamente di fare uccelli di tutte le sorti, di maniera che in poco tempo ne condusse un libro tanto vario e bello, che egli era lo spasso ed il trastullo di Raffaello». Sebbene questo libro sia andato perduto, diversi studiosi ritengono che esso comprendesse disegni simili al Parrocchetto dal collare di Stoccolma (Nationalmuseum) e alle Due cinciallegre di Firenze (Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe). Tali esemplari (riprodotti in facsimle) dialogano in mostra con il Ramarro di collezione privata americana e il Pipistrello di Firenze (Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe). Da Londra (Courtauld Gallery) provengono invece tre fogli con diversi tipi di animali esemplificativi di una categoria intermedia tra i disegni ad acquarello e quelli a pura penna.

In vista della realizzazione dei festoni della Farnesina l’artista dovette eseguire anche numerosi studi aventi attinenza con il mondo vegetale. Un caso a sé è costituito dalle Nocciole di Brno (Moravská Galerie), la cui attribuzione all’artista è generalmente accolta dalla critica per la delicatezza del tratto e l’abilità con cui esse sono fatte emergere dal fondo dove, prima di essere acquarellate, sono state delineate a pietra nera.

Giovanni da Udine ha eseguito anche diversi disegni a penna e studi di architettura, come per esempio quello relativo al campanile di San Daniele del Friuli risalente al 1557-1558 (San Daniele del Friuli, Museo del Territorio).

- La Farnesina

La villa Farnesina, oggi sede dell’Accademia Nazionale dei Lincei a Roma, fu costruita nel primo decennio del Cinquecento su progetto dell’architetto senese Baldassarre Peruzzi (1481-1536) per conto del ricco banchiere Agostino Chigi, anch’egli originario di Siena. Abbellita da opere dello stesso Peruzzi, di Sebastiano del Piombo, del Sodoma e di Raffaello, autore della celeberrima Galatea affrescata nell’omonima sala (originariamente aperta verso il Tevere), essa era caratterizzata da un ampio loggiato prospiciente il giardino, il cui soffitto nel 1517-1518 fu decorato dall’équipe raffaellesca con storie illustranti il mito di Amore e Psiche, ispirate all’Asino d’oro di Apuleio.

Gli affreschi furono restaurati nel 1693-1694 dal pittore Carlo Maratti (1625-1713) per iniziativa del duca di Parma Ranuccio Farnese. Una parte del merito della loro salvaguardia e valorizzazione va al critico e letterato Pietro Bellori (1613-1696), autore di una Descrizzione delle imagini dipinte da Rafaelle d’Urbino […], edita in Roma nel 1695 con l’aggiunta di una descrizione-commento della Favola di Amore e Psiche dipinta da Raffaele d’Urbino nella Loggia della Farnesina alla Lungara. Il testo avrebbe dovuto accompagnare una serie di incisioni di Nicolas Dorigny (1658-1746) apparsa invece nello stesso anno di avvio dei restauri. La precisione di queste incisioni, quattro delle quali esposte in questa sala, è tale che una di esse è stata utilizzata per ricostruire, in occasione del restauro condotto alla fine del secolo scorso, un tratto lacunoso del Convito. Le stampe di Dorigny riscossero grande successo tanto che persino Wolfgang Goethe ne possedeva una serie colorata all’acquarello.

Sala XII

- I “luoghi” di Giovanni da Udine

I fogli esposti in questa sala illustrano i principali luoghi in cui Giovanni da Udine intervenne in qualità di decoratore durante la sua permanenza a Roma e in occasione delle sue trasferte di lavoro a Firenze e a Venezia.

Le trasformazioni in corso nell’Urbe agli inizi del Cinquecento sono documentate da due disegni del fiammingo Maerten van Heemskerck (1498-1574), consistente l’uno in una veduta della piazza di San Pietro con l’antica basilica e i Palazzi Vaticani (Vienna, Albertina) cui fa da contrappunto il facsimile dell’altro (Stoccolma, Nationalmseum) che ci consente di visualizzare il transetto dell’antica basilica costantiniana di San Pietro, il cui mosaico absidale fu restaurato da Giovanni da Udine nel 1531

Un disegno anonimo della metà del Cinquecento (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale) documenta invece i prospetti orientale e settentrionale del palazzo che Giovan Battista Branconio dell’Aquila fece costruire su progetto di Raffaello a partire dal 1518 e decorare con stucchi e pitture del Nostro.

Il pezzo forte della mostra è tuttavia costituito da un disegno di Michelangelo riferibile alla decorazione della cupola della Sacrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze, cui Giovanni da Udine attese tra il 1532 e il 1534. Lo schizzo (Firenze, Casa Buonarroti), fu forse eseguito per servire da guida allo stesso Giovanni che avrebbe dovuto fornire al papa Clemente VII un disegno d’insieme.

Un’illustrazione della guida di Firenze di Ferdinando Leopoldo Del Migliore (1628-1696) e una stampa dell’incisore Marco Moro (1817-1885) documentano l’esterno di palazzo Medici a Firenze e quello di palazzo Grimani a Venezia, dove Giovanni da Udine aveva decorato due preziosi camerini.

- II. Villa Madama

Raffaello fu anche un valente architetto, come dimostra, a partire dal 1514, la nomina a soprintendente alla fabbrica di San Pietro. Qualche anno più tardi papa Leone X gli affidò la progettazione di una grandiosa villa da erigersi sulle pendici di Monte Mario; inoltre nel 1518 investì del ruolo di committente ufficiale della costruzione il cugino Giulio de’ Medici.

I lavori di decorazione, avviati nell’estate del 1520, furono affidati a Giulio Romano (1499 c.-1546) e Giovanni da Udine che nel 1525 lasciò la propria firma negli stucchi bianchi dell’atrio, mentre nel corso dell’anno successivo (1526) si dedicò alla decorazione della fontana dell’Elefante.

Danneggiata durante il Sacco di Roma, la villa prese il nome di villa Madama da Margherita d’Austria, figlia naturale dell’imperatore Carlo V, che nel 1536 andò in sposa ad Alessandro de’ Medici e successivamente a Ottavio Farnese, nipote di papa Paolo III. Alla sua morte (1586) passò in eredità alla famiglia Farnese e successivamente al re di Napoli Carlo di Borbone (1731). Dopo vari passaggi di proprietà, nel 1941 fu donata allo Stato italiano da Dorothy Cadwell Taylor (moglie del conte Carlo Dentice di Frasso) e attualmente è sede di rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri.

Danneggiata durante il Sacco di Roma, la villa prese il nome di villa Madama da Margherita d’Austria, figlia naturale dell’imperatore Carlo V, che nel 1536 andò in sposa ad Alessandro de’ Medici e successivamente a Ottavio Farnese, nipote di papa Paolo III. Alla sua morte (1586) passò in eredità alla famiglia Farnese e successivamente al re di Napoli Carlo di Borbone (1731). Dopo vari passaggi di proprietà, nel 1941 fu donata allo Stato italiano da Dorothy Cadwell Taylor (moglie del conte Carlo Dentice di Frasso) e attualmente è sede di rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri.

Le quattro vedute di Giovanni Volpato (1732/1735-1803), databili agli anni Ottanta del Settecento, offrono una versione idealizzata della villa, come risulta dalla Seconda Veduta che, presentando un numero di campate superiori a quelle esistenti, deve ritenersi frutto di fantasia. Anche lo stato di conservazione della decorazione non sembra corrispondere alla realtà, come dimostra la presenza di statue nelle nicchie e il fatto che i pilastri interni presentino ancora una vivace cromia.

III. Le lettere

Le quattro lettere esposte in questo sala, spettanti rispettivamente al cardinale Giulio de’ Medici (Forlì, Biblioteca Aurelio Saffi) e a Giovanni da Udine (Firenze, Casa Buonarroti), si riferiscono a tre diverse imprese. Le prime due, indirizzate dal prelato al vescovo di Aquino Mario Maffei, sovrintendente di Giulio de’ Medici per il cantiere di villa Madama, hanno attinenza con la costruzione e le decorazioni dell’edificio. Le rimanenti due, del Ricamatore, hanno come destinatario Michelangelo e si riferiscono, la prima, alla perduta decorazione di alcuni ambienti di palazzo Medici a Firenze; la seconda a quella della cupola della Sacrestia Nuova di San Lorenzo, parimenti perduta.

Le lettere di Giulio de’ Medici, datate 4 e 17 giugno 1520, ci informano che i «duo cervelli fantastichi» coinvolti nella decorazione di villa Madama, ossia Giulio Romano (1499 c.- 1546) e Giovanni da Udine, si trovavano in disaccordo sulla suddivisione dei compiti. Inoltre offrono interessanti ragguagli sui gusti del cardinale, che raccomandava al suo corrispondente di scegliere soggetti profani e di facile comprensione. Per quanto concerne la corrispondenza di Giovanni da Udine con Michelangelo, nella prima missiva del 27 aprile 1522 il Nostro, oltre a informare il Buonarroti sul buon esito del viaggio di rientro in Patria dopo i lavori in palazzo Medici, lo rende partecipe dell’ammirazione di cui era oggetto da parte del cardinale Domenico Grimani; nella seconda, risalente al 25 dicembre 1531, gli chiede informazioni circa le misure e il tipo di decorazione da realizzare nella cupola della Sacrestia Nuova. In quest’ultima troviamo anche un accenno al traumatico Sacco di Roma, che egli aveva vissuto in prima persona.

Concluso il percorso espositivo, il visitatore potrà ammirare dal vivo le opere architettoniche, gli affreschi e gli stucchi realizzati da Giovanni da Udine e dai suoi collaboratori nel Castello di Colloredo di Montalbano, a Spilimbergo, a San Daniele del Friuli e a Udine. Per chi voglia spingersi fuori dal Friuli, l’itinerario ideale trova il suo completamento a Venezia, per una visita a Palazzo Grimani, e naturalmente a Roma, che fa tesoro delle sue opere più celebri.

Pietro Fontanini: “È con profondo orgoglio che, come sindaco di Udine, mi accingo a presentare il catalogo di questa mostra che vuole essere non solo un’importante occasione per conoscere meglio la personalità e il valore artistico di Giovanni da Udine, ma anche un segno doveroso dell’affetto e della gratitudine che la nostra città prova da sempre per uno dei suoi più grandi talenti. È anche grazie a lui e alle sue opere, di cui ricordiamo, solo per fare alcuni esempi, la scalinata del Castello – recentemente restaurata, assieme alla facciata di questo monumentale edificio, nell’ambito di un rinnovato mecenatismo su iniziativa dell’ingegner Gianpietro Benedetti, presidente della Danieli –, la fontana di piazza San Giacomo e la torre dell’Orologio di piazza Libertà, se Udine vanta uno dei centri storici più belli ed eleganti a livello nazionale e internazionale ed è capace di attirare visitatori da tutta Europa. Dopo l’intitolazione del Teatro e lo scoprimento della lastra commemorativa sulla facciata della sua casa natale, Udine tributa al suo illustre concittadino un nuovo e importante riconoscimento, questa straordinaria esposizione, che è anche la prima a lui dedicata.

Fabrizio Cigolot: Si raggiunge, così, un nuovo importante traguardo della strategia culturale di questa Amministrazione volta a promuovere le migliori espressioni della storia, dell’arte e della società del Friuli, al fine sia di valorizzare gli aspetti identitari della nostra cultura presso i concittadini, sia di attirare l’attenzione dei visitatori sulle potenzialità turistiche della città. La realizzazione della mostra ha richiesto un lungo lavoro preparatorio, reso ancor più complesso in questo 2020 sconvolto dalla pandemia; un lavoro svolto con competenza e passione dalle curatrici, Caterina Furlan e Liliana Cargnelutti, arricchito dall’apporto dei qualificati componenti del Comitato scientifico e supportato con successo dal personale dei Civici Musei, coordinato da Vania Gransinigh, conservatrice della Galleria d’Arte Antica. Infine, osservo che molte rassegne espositive hanno un carattere effimero, che si esaurisce con la loro conclusione, in questo caso – e questo bel catalogo ne dà conferma – ci troviamo di fronte a un evento che lascerà una traccia profonda nel novero degli studi storico-artistici dedicati al grande Giovanni da Udine, oltre che un piacevole ricordo in coloro che avranno visitato la mostra ospitata nel Salone del Parlamento e nelle adiacenti sale del ‘rinnovato’ Castello, simbolo della nostra città e del Friuli.

Giuseppe Morandini: La mostra e il catalogo “ZVAN DA VDENE FVRLANO. Giovanni da Udine tra Raffaello e Michelangelo” rappresentano un doveroso tributo ad una delle personalità legate al nostro territorio che meglio hanno saputo distinguersi nel contesto artistico del Rinascimento nazionale. La sua sapienza pittorica e di progettista architettonico si affermò lontano dalla Piccola Patria, nei grandi cantieri cinquecenteschi della Roma papale a fianco di Raffaello e Michelangelo, ma l’eco dei suoi successi giunse presto nella provincia friulana da cui era partito e dove ritornò a fissare la propria residenza, prima della morte avvenuta nel 1561. Dello straordinario patrimonio di conoscenze ed esperienze maturato altrove, Giovanni da Udine seppe servirsi a vantaggio dei propri concittadini che in vita gli resero onori e riconoscimenti. Per la sua città di origine, egli progettò e realizzò importanti opere architettoniche – prime fra tutte la Torre dell’Orologio in piazza Libertà – che segnano ancora oggi il tessuto urbano del centro cittadino. Era giunto dunque il momento di celebrare l’uomo, l’architetto e l’artista con una pubblicazione e una esposizione che ripercorressero le tappe di questa brillante carriera. Per tale ragione la Fondazione Friuli ha voluto essere a fianco del Comune di Udine anche in questa occasione sostenendo la realizzazione di un progetto culturale di ampio respiro a cui le curatrici Liliana Cargnelutti e Caterina Furlan hanno saputo dare il dovuto rilievo. I risultati di tanto impegno sono ora sotto i nostri occhi e raccolgono il plauso unanime di tutti noi.

Mostra realizzata con il sostegno della Fondazione Friuli e di AMGA HERA

INFO: + 39 0432.1272591 – www.civicimuseiudine.it

E-mail: [email protected]

ORARI: Covid19: per la sicurezza dei visitatori e degli operatori, gli ingressi al Museo sono contingentati e scaglionati ogni 30 minuti.

Il sabato e la domenica è obbligatoria la prenotazione con almeno un giorno di anticipo, negli altri giorni è consigliata.

– prenotazione telefonica: +39 0432 1272591

Castello di Udine

orari: – da martedì a domenica dalle 10:00 alle 18:00 – chiuso il lunedì

Gli orari di apertura potrebbero subire delle variazioni. Si raccomanda di verificare sempre al link: http://www.civicimuseiudine.it/it/visita/orari-tickets