11.01.2022 – 13.45 – Vi è arrivata una bolletta da 100 euro di energia elettrica a casa e non avete acceso neppure una lampadina? Non vi preoccupate, nei prossimi mesi sarà peggio. Ciò che fa pesare la bolletta è il prezzo della materia prima (non esente da spinte speculative), specie di quella che compriamo, e dagli altri Stati, l’Italia, poverissima di fonti energetiche, acquista parecchio: almeno il 15 per cento di quello di cui abbiamo bisogno, quota in aumento, e il nostro fornitore privilegiato è la Francia. Il mix energetico italiano attuale (dati GSE Gestore dei servizi energetici) dice che il 45 per cento di esso (in crescita di un paio di punti negli ultimi anni) viene ricavato da fonti rinnovabili, e che la rinuncia al carbone procede bene, visto che lo stesso costituisce solo il 6,3 per cento (e ancora meno c’è di petrolio, solo lo 0,5 per cento); ma c’è sempre il gas, che continua a pesare per il 42,3 per cento, e cosa voglia dire oggi ‘gas’, sul bilancio delle famiglie, lo vediamo ogni giorno.

Da un punto di vista di impegno per l’ambiente si potrebbe dire che non va poi così male: le rinnovabili crescono, e anche se costano siamo disposti a spendere di più per un paese pulito; la realtà purtroppo è più complessa. Messo da parte il fatto che le rinnovabili non sono affatto scevre da inquinamento (rappresentato fra gli altri dai componenti delle batterie e dei pannelli solari comprese le necessità di estrazione e di smaltimento), due sono comunque i fatti che minano alla base la certezza che le cose vadano effettivamente per il verso giusto: il primo è la constatazione dell’impossibilità di coprire, con le sole rinnovabili, il fabbisogno di corrente di un paese come l’Italia di fronte a un aumento costante, negli ultimi anni, della richiesta (motivata dalle telecomunicazioni, dalla climatizzazione, dall’industria, dalla mobilità sostenibile), che non si arresterà presto. La Svezia di Greta Thunberg genera comunque il 40 per cento della sua energia con il nucleare; la Francia di Emmanuel Macron ha un governo che dichiara di perseguire attivamente una politica di rinuncia al nucleare ma dipende da esso per il 70 per cento (con i soldi che l’Italia dà alla Francia, potremmo mantenere tre centrali nostre). La Germania dice di aver rinunciato ormai al nucleare, ma in realtà ha chiuso solo gli impianti più recenti e aumentato la produzione di quelli rimanenti in attesa di spegnerli, sostituendo la produzione mancante con il carbone. Poi c’è il Regno Unito, che il nucleare l’ha potenziato, così come fa ora la Slovenia. La Spagna ha un 20 per cento di energia nucleare e un piano di rinuncia orientato al 2035, però sotto la pressione della pandemia si è accorta che l’intermittenza delle rinnovabili è eccessiva per il paese, e quindi ci risiamo con carbone e petrolio. La Svizzera ha un 35 per cento di energia nucleare; non proseguiamo con Russia, Cina e Stati Uniti perché avrebbe poco senso (si sa già quanto i grandi dipendano dal nucleare stesso), per sottolineare che solo l’Italia ha effettivamente rinunciato al nucleare dopo Chernobyl (e sulla spinta della stessa). Il secondo fattore, se ci fosse bisogno di rimarcarlo, è quello da cui siamo partiti: la bolletta che diventa sempre più pesante, anno dopo anno, mese dopo mese, sottolineando come l’Italia si stia impoverendo con una rapidità che spaventa e sia lontana dall’essere energeticamente sovrana.

Accantonare il carbone definitivamente è, visti gli scarsi risultati di COP26, urgentissimo. Rinunciare al nucleare, in Italia, è possibile? Come abbiamo detto, pensarlo, senza allo stesso tempo accettare di dipendere completamente da altre nazioni che impongono il loro prezzo e le loro decisioni, è veramente difficile, nonostante l’energia nucleare sia al secondo posto per impopolarità dopo il carbone (meno di un venti per cento di cittadini accetta di parlare di atomo). Se dal 1986 a oggi la polemica sul pro o contro l’energia nucleare ha prodotto più fumo che arrosto, e però è rimasta lineare, l’idea di poter continuare, dopo la pandemia, a far finta di niente, non regge – e in effetti la politica, sul nucleare, si sta già rianimando: abbiamo di nuovo i favorevoli e i contrari.

Partiamo dalla constatazione che la rinuncia al nucleare è stata motivata in fin dei conti, nella poca comprensione dei più del come il nucleare funzioni, dai tre grossi incidenti storici occorsi: la Three Mile Island del film “Sindrome Cinese”, la Chernobyl della serie HBO (molto bella; storicamente non molto accurata) e la Fukushima che abbiamo visto in diretta. Il numero complessivo di vite portate via da questi tre incidenti, pur allargando al massimo possibile il computo dei morti di Chernobyl (che fu il risultato di un’esplosione termica generata dalla reazione divenuta incontrollabile a causa degli errori di progettazione e di operazione del reattore: non di un’esplosione nucleare), conteggiando anche le conseguenze del dopo tragedia, è ridottissimo, in pratica irrilevante se paragonato ad altre tragedie dell’energia (Bhopal; il Vajont) o al numero di morti dovute all’inquinamento da fonti fossili: un morto su cinque, media mondiale, può essere attribuito all’inquinamento atmosferico (si va verso i 9 milioni di morti l’anno). “Fukushima, però, vuol dire radiazioni eterne”; senza voler affatto ridurre l’entità del problema e senza ricordare che l’incidente di Fukushima avvenne dopo un terremoto e uno tsunami di proporzioni senza precedenti, si può affermare con certezza che questo non sia proprio del tutto vero, e non sia accurato il modo in cui la questione è stata presentata. Di corrente elettrica c’è bisogno sempre, e sempre di più: 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. Le fonti rinnovabili questo non lo garantiscono; ed ecco che, se si vuole il rinnovabile senza nucleare, si resta dipendenti da gas, carbone o petrolio. E sostituire carbone e petrolio con il gas, come si è fatto, ha ripulito (in parte) i nostri cieli, ma ci ha resi dipendenti da chi il gas lo produce, visto che noi non ne abbiamo. L’inquinamento da petrolio e carbone ha causato, per l’ambiente, tragedie più importanti di quella di Fukushima: basterebbero le foto e i rapporti su interi ecosistemi spazzati via da piattaforme petrolifere impazzite. In alcuni casi le specie animali sono scomparse tanto rapidamente, sotto l’impatto dell’inquinamento da petrolio e degli incidenti, da non lasciare agli scienziati il tempo di documentare ciò che avveniva: ce ne siamo semplicemente accorti dopo. Oggi il numero di persone morte a causa del nucleare in tutta la sua storia, nonostante l’elevato numero di centrali in funzione nel mondo, ammonta, volendolo calcolare al pessimismo, a un paio di centinaia di migliaia. Quello delle persone morte a causa dei combustibili fossili è stimato, all’ottimismo, in un centinaio di milioni di persone. L’atomo è quindi pericoloso? Il carbone e il petrolio lo sono, dati alla mano, immensamente di più.

Se lasciamo da parte l’ideologia, l’energia nucleare ha benefici importanti che non possiamo più ignorare. L’energia nucleare va considerata come componente fondamentale della decarbonizzazione. Perseguire l’ideale del rimpiazzare il 100 per cento dell’energia tratta dai combustibili fossili con le sole fonti rinnovabili potrebbe portarci a un pericoloso confine oltre il quale c’è l’esaurimento di materiali in natura scarsi, come il litio; un altro fattore di rischio è la scarsità degli spazi adatti alla costruzione degli impianti, che hanno caratteristiche particolari. Soddisfare la richiesta globale di una nazione con le sole rinnovabili diventa quindi, al crescere della domanda, impossibile, in particolare nei tempi stretti imposti dalla crisi del clima. Conflitto locali e violazioni dei diritti umani nelle nazioni nelle quali le risorse minerali rare si trovano sono già cosa di ogni giorno, e lo stesso si sta verificando per il posizionamento di impianti solari ed eolici di grandi dimensioni.

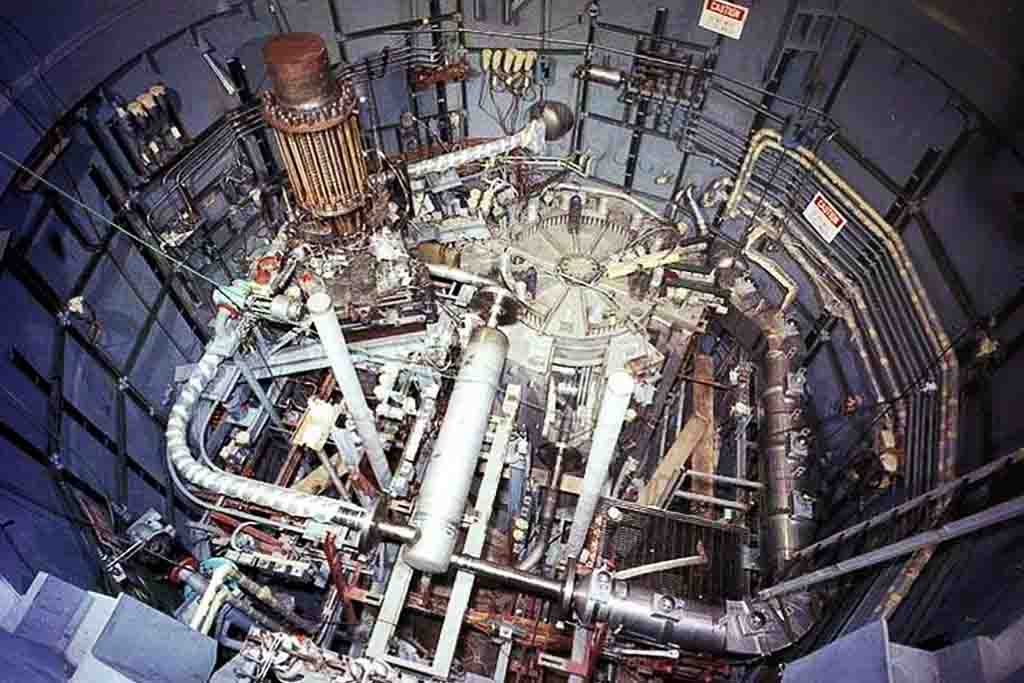

L’energia nucleare può fornire elettricità con costanza, senza sole, vento o batterie, con impatto basso in termini di suolo occupato già con le tecnologie esistenti, un fattore di importanza via via crescente nel momento in cui i fenomeni del clima si trasformano in imprevedibili e violenti. L’energia nucleare inquina pochissimo: il fumo che vediamo uscire dalle torri degli impianti nucleari non è che vapore acqueo. Se dovessimo sostituire gli impianti a combustibile fossile con il nucleare salveremmo con certezza e in tempi rapidi milioni di vite da qui al 2050 e anzi, più studiamo dell’inquinamento da polveri sottili e derivati del petrolio più scopriamo cose che dovrebbero terrorizzarci, dalle malattie neurologiche irreversibili, ai difetti di nascita, alla demenza precoce. Gli impianti nucleari si prestano perfettamente, data la loro natura di punti singoli di generazione (nei quali la produzione è costante), a essere immediatamente e con facilità integrati nelle complesse reti di distribuzione dell’energia elettrica; per contro, gli impianti delle rinnovabili sono più piccoli, variabili e intermittenti, nonché necessariamente più dispersi, e costringono a ripensare e ridisegnare l’intera rete elettrica delle regioni che li ospitano: questo richiede un lavoro immenso di riprogettazione, ed è il problema che si è ad esempio trovata ad affrontare la Germania (dove riprogettare le reti elettriche per accogliere in modo adeguato le rinnovabili sta richiedendo molto più tempo del previsto, e si andrà sicuramente ben oltre il 2030). Una volta costruito, un reattore nucleare può operare con facilità per cinquanta e anche ottant’anni: lo stesso non è assolutamente vero per una centrale eolica o solare. La tecnologia per la produzione di energia nucleare è in conclusione consolidata e affidabile, e si presta molto a un’innovazione efficace: lo dimostrano oltre 450 reattori nucleari operanti nel mondo con più di cinquant’anni di storia d’attività senza nessun incidente o rischio per la salute. Molto diverso è per gli impianti d’energia rinnovabile, che solo di recente hanno raggiunto livelli di produzione comparabili con quelli dei reattori nucleari più vecchi. La strada, assolutamente percorribile, dei reattori nucleari modulari di piccole dimensioni (i “reattori da città”, persino “da quartiere”) ha potenziali di flessibilità che difficilmente si possono immaginare per gli impianti delle rinnovabili.

Il nucleare presenta dei rischi? Certo. E dire che quella del nucleare è una strada assolutamente sicura è una di quelle cose da Social media che fanno venire in mente il recentissimo “Don’t look up” e tutti i motivi per cui il film fa riflettere. Il principale nemico del clima non è chi ha paura del nucleare: resta chi afferma di poterne fare al cento per cento senza, unito a chi dice che il cambiamento climatico stesso sia una cosa da complottisti. Per ora, anche se il progresso nella tecnologia fa ben sperare, costruire un nuovo impianto nucleare richiede una decina d’anni, e il costo dell’energia che produce è mediamente di 150 euro per megawatt all’ora contro i 40 euro dell’eolico (in realtà una forchetta fra i 30 e i 55) o del solare. Gli impianti nucleari possono finire per costare più di quello che producono: un sistema di produzione dell’energia orientato al guadagno in un mercato libero, quindi, non può sostenere da solo una trasformazione verso il nucleare, la costruzione dei nuovi impianti dovrebbe essere fortemente sostenuta da investimenti statali e politiche di sostegno pubblico che si scontrano con la tendenza liberista attuale. Senza questi investimenti e senza l’intervento del capitale pubblico (così come fatto in Finlandia, prima nazione del mondo a dotarsi di un deposito scorie profondo e sicuro – sarà pronto nel 2023 – che offre una soluzione efficace al problema dei residui, al costo però di tre miliardi di euro), l’innovazione nel nucleare non sarà cosa di domani: l’uso del torio al posto dell’uranio, l’efficienza nel riciclo del combustibile esausto e i depositi nel sale sono realtà, così come realtà è la fusione nucleare, ma i costi che queste nuove tecnologie comportano non possono essere sopportati da privati, e non c’è garanzia, per il momento, sul quando queste nuove tecnologie saranno disponibili alla produzione di massa. Anche l’estrazione e la lavorazione di prodotti fissili per i reattori nucleari pone dei rischi e ha impatto sull’ambiente: si è calcolato che per produrre circa 25 tonnellate di uranio sia necessario lavorare su mezzo milione di tonnellate di roccia. E il nucleare di oggi non è affatto eterno: l’uranio e il plutonio non sono rinnovabili, e se intensivamente utilizzati per la produzione di energia con le tecnologie attualmente a disposizione potrebbero darci forse fino a un massimo di 250 anni d’autonomia (c’è chi è molto più pessimista e parla di pochi decenni se si dovesse pensare di soddisfare il fabbisogno globale di energia elettrica con il solo nucleare). A meno di non ricorrere all’estrazione delle riserve di uranio sotto gli oceani, cosa tutt’altro che facile. Solo i reattori al torio possono risolvere questo problema; come si è detto, però, non sono ancora pronti (neppure il torio è eterno, però si parla di finestre temporali ben più ampie, all’interno delle quali raggiungere l’economicità di un reattore a fusione per uso generale, o consolidare le tecnologie dei reattori che riutilizzano il combustibile nucleare esausto per rialimentarsi, appare più realistico).

Torniamo alla nostra bolletta. Oltre alle tasse (12,6 per cento del totale della spesa fra regioni, iva e accise per la corrente elettrica, quasi 36 per cento per il gas), quanto ci costa, comunque e anche se non la vorremmo, l’energia nucleare? La compriamo, abbiamo visto, dall’estero, per una quota media del 3,5 per cento, per la precisione, fino a un paio d’anni fa, sceso nel 2020 a 3,2. Poi ci sono le spese che sosteniamo per la dismissione del nucleare: sulla dismissione di ciò che resta delle centrali nucleari italiane ci sono forti interessi economici, pari a miliardi di euro (più di 4 in dieci anni) nascosti fra voci varie: sarebbe un po’ come dire che il ‘Green’ è un business che coinvolge molti (scoprendo l’acqua calda). I soldi degli italiani per lo smantellamento degli impianti e la rinuncia totale al nucleare finiscono principalmente allo Stato, che li distribuisce, attraverso società controllate, ai soggetti interessati; sono più di 3 miliardi e mezzo di euro in quegli stessi dieci anni. È vero che si tratta di pochi euro a testa, però anch’essi sempre costanti e in un momenti di cui di euro non ce n’è; sono in una fetta della voce che contiene anche lo sconto riservato alle ferrovie, il bonus destinato alle imprese elettriche più piccole e la quota che sostiene le famiglie in condizioni di disagio economico – in tutto circa il 20 per cento della nostra bolletta. Certo smaltire e smantellare non è semplice, però però – i tempi trascorsi sono ormai, dalla rinuncia, discretamente lunghi, e se non ci fosse più quella voce il flusso di fondi che arrivano da un certo rubinetto, certo per buoni motivi, s’inaridirebbe, e fa specie poi che una parte di quel denaro che paghiamo ogni anno per la rinuncia al nucleare ritorni direttamente allo Stato: circa 100 milioni di euro l’anno. Ecco perché il tempo per un nuovo dibattito chiaro sul rapporto fra costi e benefici dell’energia nucleare potrebbe essere arrivato, in particolare oggi, momento nel quale gli impianti realizzati molti decenni fa stanno arrivando a fine vita e occorre decidere come proseguire: nonostante tutti i rischi e i problemi che il nucleare porta, i combustibili fossili rimangono assassini più spietati dell’atomo. Si tratta di prendere una decisione sul tipo di società futura che vogliamo, e di acquisire consapevolezza del fatto che un mondo di servizi come quello in cui ci stiamo trasformando, senza un grosso consumo di energia elettrica, non può sostenersi. Le decisioni da prendere oggi disegneranno la società del futuro; l’energia nucleare e le fonti rinnovabili non devono essere per forza di cose strade contrapposte, lo dimostrano le nazioni che hanno deciso di perseguire entrambe le strade alla ricerca dell’equilibrio che può garantire l’indipendenza energetica, a sua volta fattore di pace. Il dibattito sul nucleare, che deve per forza di cose riprendere, non può vertere quindi sul solo cambiamento climatico e sulla necessità di fare tutto ciò che si può per contrastarlo, ma anche su come l’Italia immagina il suo futuro. Posto che se i dati attualmente in fase d’analisi sull’accelerazione del mutamento del clima dovessero essere confermati, la capacità del nucleare di ridurre sostanzialmente e con rapidità le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera sarebbe per davvero già sufficiente per decidere di rimpiazzare le centrali a carbone il prima possibile e in tutti i posti in cui è ragionevole farlo, e senza pensarci troppo sopra. Le correnti oceaniche atlantiche si stanno indebolendo, e questa è una certezza, e che il collasso avvenga fra qualche decina o cent’anni non fa molta differenza: senza intervento rapido dell’uomo, è certo che avverrà, e le conseguenze sarebbero devastanti.

[r.s.]