14.02.2021 – 07.30 – La Relatività Generale, formulata da Einstein agli inizi del Novecento, resta tuttora la teoria che offre la migliore descrizione dei buchi neri e dei loro moti. Ma nelle università di tutto il mondo si continua a fare ricerca su questi oggetti così speciali, i cui echi e riverberi ci giungono a distanza di centinaia di milioni di anni luce attraverso gli strumenti che abbiamo costruito per metterci in ascolto dell’universo. In alcuni casi, la ricerca sui buchi neri parte dalla suggestione che possano essere costruite teorie diverse da quella della Relatività Generale, nel tentativo di unire la relatività generale a problemi irrisolti della fisica. Da questa domanda di ricerca è nata una vastissima famiglia di teorie alternative alla relatività generale, a volte molto promettenti, a volte astruse e discutibili.

Ma come si fa a valutare la correttezza di una teoria scientifica? Una volta ipotizzata, una teoria deve essere discussa. Si deve stabilire se può diventare parte del paradigma scientifico assodato e porre così le basi per nuove diramazioni della ricerca. Una teoria passa al setaccio della realtà quando viene confrontata con i dati ottenuti da esperimenti, misurazioni, missioni spaziali condotti in orbita, con delle osservazioni. Quanto più una teoria si sovrappone ai dati osservati, tanto più è descrittiva della realtà.

Il problema della gran parte delle teorie alternative finora sviluppate è che non ci sono abbastanza dati per smentirle o approvarle. Certo, abbiamo fatto molti passi avanti: a partire dal 2016, anno epocale per la storia dell’Astrofisica, siamo in grado di rilevare le onde gravitazionali: giunte agli interferometri sparsi per il mondo sotto forma di segnale luminoso, sono state generate dalla fusione di due buchi neri e si propagano per centinaia di milioni di anni luce nell’universo, fino ad arrivare a noi. La loro misurazione ci permettere a ritroso di ottenere informazioni sui buchi neri che orbitano l’uno attorno all’altro fino a fondersi. Eppure, le osservazioni fatte finora non sono ancora sufficienti per il lavoro di selezione delle teorie plausibili.

Il lavoro di ricerca “Detecting fundamental fields with LISA observations of gravitational waves from extreme mass-ratio inspirals” riporta un nuovo dato osservabile dall’uomo, che diventerebbe fondamentale per valutare molte teorie alternative. L’articolo, pubblicato l’11 febbraio sulla prestigiosa rivista Nature Astronomy, nasce dalla collaborazione di sei astrofisici di vari centri di ricerca tra Italia e Regno Unito: SISSA, INFN e IFPU (Trieste), il Gran Sasso Science Institute dell’Aquila, il Dipartimento di Fisica della Sapienza (Roma), il Nottingham Centre of Gravity, la School of Mathematical Sciences e la School of Physics and Astronomy (Nottingham).

Il Laser Interferometer Space Antenna (LISA), rilevatore di onde gravitazionali spaziale, rileverà segnali di onde gravitazionali in una missione spaziale che partirà nel 2037 e che vedrà coinvolte le due agenzie spaziali più famose, la NASA (National Aeronautics and Space Administration) e l’ESA (Agenzia Spaziale Europea).

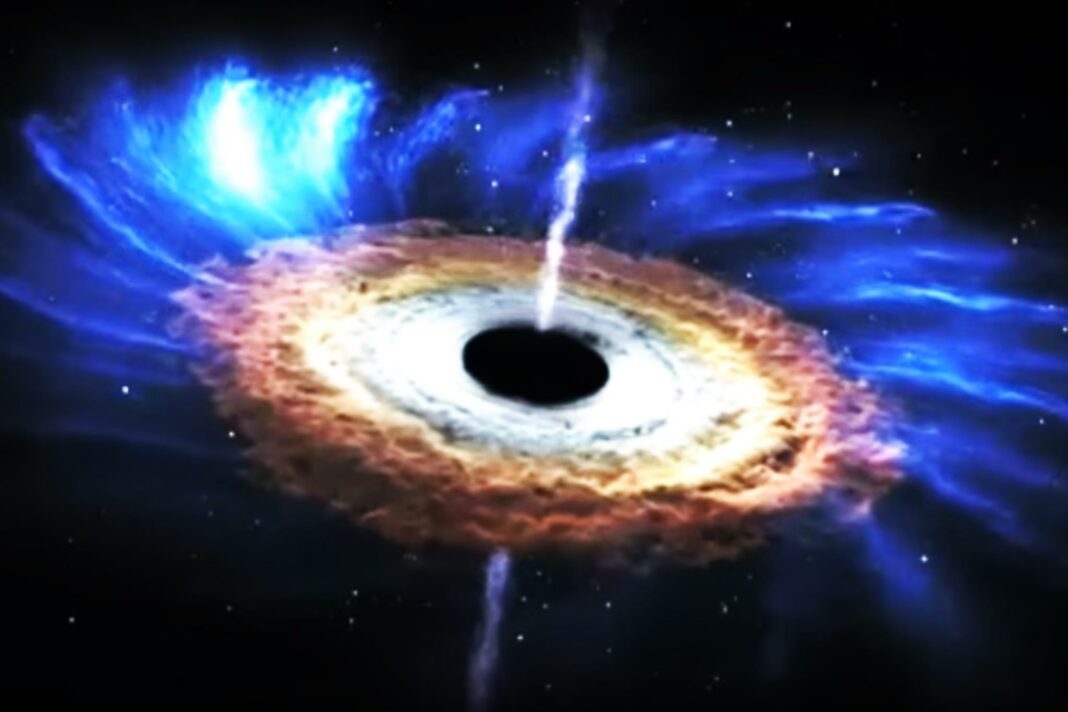

Tra i fenomeni colti da LISA ci saranno coppie di oggetti, “sistemi binari” in cui un buco nero o una stella di neutroni orbita attorno a un buco nero “supermassivo” (avente cioè una massa molto grande, milioni di volte maggiore di quella del Sole), fino a essere attratto al suo interno. Un simile sistema è chiamato Extreme Mass Ratio Inspirals (EMRI). Prima di esservi attratto, il corpo più piccolo di un EMRI ruota decine di migliaia di volte attorno al buco nero più grande, con una frequenza tale da emettere segnali misurabili da un interferometro come LISA.

In particolare, LISA sarà in grado di determinare se, in questo moto spiraleggiante, il corpo più piccolo possiede un campo scalare; se viene individuato, a tale campo scalare si può associare una specifica quantità detta carica scalare. La novità assoluta della ricerca è qui: LISA può misurare la carica scalare con una precisione senza precedenti, dandoci informazioni preziosissime sui buchi neri.

“Le grandezze fondamentali di un buco nero che siamo riusciti a studiare fino a questo momento sono due: massa e momento angolare”, spiega Nicola Franchini, post-doc della SISSA coinvolto nella ricerca. “La carica scalare è un elemento nuovo, che dà un ulteriore contributo alla nostra descrizione del moto dei buchi neri”. Nel valutare la correttezza delle teorie alternative a quella della Relatività Generale, la carica scalare potrebbe rivelarsi preziosissima: le misurazioni di questa grandezza permetterebbero di passare al setaccio un’ampia famiglia di teorie alternative, confutandole o approvandole.

Sarebbe quindi la prova della realtà di molte teorie, proposte e rimaste in sospeso fino a nuove evidenze sperimentali.

di Rossella Marvulli